一人暮らしの収納アイデア完全ガイド|物が多くてもスッキリ見えるコツ!

本記事では「一人暮らし 収納」の効率アップを叶える家具選びやデッドスペース活用術、継続的に片付けを続けるコツをまとめています。

読み終える頃には、限られた空間をスマートに使いこなし、毎日の暮らしを快適にする方法がきっと見つかるはずです。

一人暮らしの収納がうまくいかない3つの理由

一人暮らしで収納に悩む人は多いですが、その根底には大きく三つの原因が潜んでいます。ここでは「なぜ狭い部屋が片付かないのか」を理解し、問題点を明らかにしていきましょう。

理由1:部屋の広さに対して物が多すぎる

「まずは物の総量を見直す意識が、収納上手への第一歩となる」 この考え方がとくに重要です。狭い空間でありながら、ファッションや趣味のアイテム、キッチン用品などを大量に持っていると、どんなに収納術を駆使してもキャパシティを超えてしまいます。

必要だと思って買い溜めたものでも、「1年以上使っていない」「似たようなものを何個も持っている」といったアイテムが意外に多いかもしれません。

よくある問題点・対処法

物の仕分けが進まない原因としては、「いつか使うかもしれない」という漠然とした不安や、捨てるのがもったいないという心理が挙げられます。

そこで、一度部屋から物を出して“可視化”し、本当に必要なものとそうでないものを仕分けしていく作業が有効です。

段ボールやバッグに「手放す予定の物」をまとめ、フリマアプリやリサイクルショップに持ち込むと、思い切りがつきやすくなります。

最終的に残った物が今後の生活で真に必要な持ち物といえるでしょう。持ち物が減ると物理的に収納スペースに余裕が生まれますし、探し物の時間も減って心の負担も軽くなります。

理由2:適した収納家具を使っていない

「家具選びの段階で、部屋のサイズや動線に合わないものを買うことが散らかりの元凶になる」

この点を見落としていると、収納がしづらくなるだけでなく、圧迫感によって部屋をさらに狭く感じさせる原因にもなります。

インテリアショップなどで一目惚れしたデザインでも、背が高すぎる棚や奥行きが深すぎるクローゼットなどは、かえって動線を塞いだり、使い勝手の悪い収納スペースを増やしたりしかねません。

明るい色味や扉付きの収納家具を選ぶと、視覚的にすっきり見えるうえに生活感を抑えるメリットがあります。

失敗しがちな家具選定と改善策

失敗例としては「部屋の寸法を測らずに衝動買いしてしまう」「本来しまいたい物の量に対してキャパシティが不足している」というケースが典型的です。

改善するには、部屋の横幅・奥行き・天井高だけでなく、ドアや窓の位置、生活動線を考慮した上で家具を選ぶ必要があります。

また、オープンラックを使う場合は、中身を見せたい物と隠したい物を明確に分け、仕切りボックスやカゴを併用するなど、デザインと機能の両立を意識することがポイントです。

理由3:使う場所と収納場所が離れている

「“使う場所の近くにしまう”という当たり前のようで大切なルールこそ、一人暮らしの収納効率を左右する」部屋が狭いのに、よく使うアイテムが奥まった場所にしまわれていると、取り出しにくさがストレスになりやすく、結果として部屋のあちこちに物が散乱する要因になります。

たとえばキッチン用品をリビングの棚に収納している場合、料理をするたびにリビングとキッチンを行き来しなければならず、片付けも面倒になりがちです。

生活動線と収納配置のポイント

大前提として、日常的によく使う物は、手が届きやすい場所や視線の及ぶ範囲に置くのが理想です。キッチンで頻繁に使う鍋や調理器具はシンク下やコンロ付近にまとめておくと効率的でしょう。

洗面用品やタオル類は洗面台近く、掃除道具は玄関付近や部屋全体で使いやすい場所に配置するなど、行動パターンに合わせて収納の動線を見直してみてください。

特に忙しい朝の身支度や深夜の入浴後など、時間が限られた状況での動きを意識して配置すると、自然と散らかりにくい部屋が完成していきます。

収納計画の基本ステップ

「部屋が狭い」「収納家具が足りない」と嘆く前に、実はきちんとした計画を立てるだけでスムーズに片付けが進むことがあります。

一人暮らしの収納は“思いつき”や“その場しのぎ”ではなく、全体像を把握したうえで段階的に進めるのがポイントです。ここでは、最初に確認しておくべき3つのステップを紹介します。

ステップ1:持ち物の洗い出しと分類

「自分の持ち物を正確に把握することで、必要な収納スペースが見えてくる」

この認識が大切です。何を、どれくらい持っているかを知らないまま適当に収納グッズを買い足すと、結局収拾がつかなくなる場合が多いでしょう。

まずは衣類、靴、バッグ、書籍、キッチン用品、サニタリー用品などカテゴリごとに分け、すべてテーブルや床に広げてみてください。

カテゴリ別整理の流れ

はじめに、各カテゴリを「頻繁に使う」「たまに使う」「全然使っていない」という基準で振り分けます。

次に、使っていないものは本当に必要なのか再検討し、処分や譲渡を検討すると効果的です。こうして残った「頻繁に使う」「たまに使う」アイテムこそ、これから実際に収納するべきものといえるでしょう。

最後に残った持ち物の量が、あなたの部屋で現実的に管理できる限度を示しています。最初は大変でも、一度この分類を終えてしまえば、後の段取りが格段に進めやすくなります。

ステップ2:生活動線をイメージする

「“どう動くか”を可視化すると、収納場所の不備や無駄が浮き彫りになる」朝起きてから夜寝るまで、自分が部屋の中でどのように行動するのかを一日の流れに沿って考えてみましょう。

必要な時に必要な物がすぐ手に取れるようになっているか、何かを取りに行くたびに部屋を回らなくてはいけないのではないか、といった視点が重要です。

使う場所に合わせた配置

たとえば、朝の支度では洗面道具や化粧品類をまとめて洗面所やドレッサー近くに置いておけば、身支度がスピーディになります。

帰宅後すぐにコートやバッグを置きたいなら玄関近くにフックや棚を作ると、リビングへの持ち込みを最小限に抑えられるでしょう。

生活動線を整理すると、必要な物を適切な距離に配置するアイデアが浮かびやすくなり、結果として“片付けがラクな部屋”に近づきます。

ステップ3:部屋のサイズ・形状を測る

「理想だけ先行しても、実際の部屋の寸法に合っていなければ使い勝手が悪くなる」家具を買う前に“部屋の測量”が欠かせない理由はここにあります。壁から壁の長さ、ドアや窓の開閉スペース、コンセントの位置などを具体的に確認し、そのうえで家具の高さや幅、奥行きをシミュレーションしましょう。

測定とシミュレーション

まずは、壁と壁の距離・天井の高さを測り、テーブルや棚を置く予定の場所までの奥行きもしっかりチェックします。

クローゼットの扉が開く範囲や窓際、エアコン付近の余白なども見落とせません。購入した家具や収納グッズが思ったより大きくて部屋を圧迫してしまうと、通路が狭くなるうえに掃除もしにくくなります。

特に狭い部屋では数センチの差が快適さを左右します。賃貸の場合は壁に穴を開けられないケースが多いため、突っ張り棒や粘着フックを想定したレイアウトも合わせて検討しておくと安心です。

一人暮らし向け収納家具の選び方

一人暮らしで収納家具を選ぶ際は、見た目や値段だけではなく、部屋の広さや使い勝手、さらに生活動線までを考慮する必要があります。

大きすぎる家具や扉を開閉しづらいレイアウトを選んでしまうと、使いにくいうえに部屋を圧迫してしまいがちです。ここでは、家具選びを成功させるための四つのポイントに分けて解説します。

ポイント1:背の高い家具は最小限にする

「視線を遮らないローボードやチェストを中心に揃えると、部屋全体が開放的に見える」

狭い部屋ほど、床面積と同じくらい重要なのが「視野の抜け感」です。

天井近くまである収納棚は、収納力自体は高くても圧迫感が強くなるデメリットがあります。腰や胸の高さ程度のローボード、チェスト、テレビ台などで揃えると、室内に広がりを作りやすくなるでしょう。

もしどうしても背の高い棚を導入する必要があるなら、縦横のサイズをしっかり測り、扉や窓の開閉を妨げない位置に設置するなどの工夫が欠かせません。

圧迫感を減らすレイアウト

背の低い家具をメインに配置するだけで、狭い部屋でも余裕を感じさせる雰囲気を演出できます。

どこに視点が集まるかを意識してみると、自然に「ここに高い棚を置くと邪魔になる」「この位置なら動線を妨げずにすむ」といった判断がしやすくなります。

カーテンレールや窓枠などの高さにも注目し、家具の背が窓やカーテンの一部を覆わないよう注意しましょう。

ポイント2:カラーは明るめ・中身を隠せる扉付きも活用

「白やナチュラル系カラーの家具は光を反射しやすく、狭い部屋を明るく見せる効果が高い」暗い色の家具を置いても決して悪くはありませんが、どうしても部屋が狭く感じがちです。

反対に明るい色味の収納家具を選ぶと、視覚的な開放感を得やすいでしょう。また、生活感が出やすい日用品を扉付きにして隠すことで、部屋全体をすっきり見せることができます。表面がフラットなデザインほどインテリアに溶け込みやすいため、統一感を意識する場合は素材や色合いにもこだわると理想的です。

生活感を抑える色選び

扉付きの家具や収納ボックスは、中身を見せずにしまえる点が大きな魅力です。

来客が多い方や、細々した物を散らかしがちな方にとっては、扉を閉めるだけで部屋が整理された印象になる便利さがあります。

部屋のスペースが限られている場合でも、家具の色を白などの淡い色でまとめれば圧迫感を抑えられるうえ、別のインテリア小物とも組み合わせやすくなるでしょう。

ポイント3:オープンラックとボックスの組み合わせ

「オープンラックで見せたい物をディスプレイし、ボックスで隠したい物を整理するメリハリが大切」一人暮らしの部屋では、収納スペースがそのままインテリアの一部になることが多いです。

オープンラックならお気に入りの雑貨や小物を飾って楽しめますが、何でもかんでも並べると部屋全体が散らかった印象になりがちです。

そこで、布製やプラスチック製のボックスを併用し、生活感が出やすいアイテムは隠すのがおすすめです。

“見せる”と“隠す”の両立

オープンラックは一見便利そうに思えますが、維持管理が難しい面もあります。

ホコリが溜まりやすく、毎日使用するもの以外は取り出しやすさより見栄えを重視してしまう傾向もあるため、物が増えるほど整理が大変になるのです。そこでボックスを加えると、「よく使う物はオープンに」「雑多な物は隠す」という明確な仕分けができ、インテリアとしての見栄えと実用性を両立できます。ボックスの色やサイズを統一すると、より洗練された印象を演出できるでしょう。

ポイント4:多機能家具を使う

「1台で複数の役割を担う多機能家具は、一人暮らしの限られたスペースを最大限に活かす切り札となる」収納付きベッドやソファベッドなど、メインの機能に加えて引き出しや収納スペースが備わった家具は、一人暮らしならではの狭さを解消するうえで非常に有効です。

ベッド下にオフシーズンの衣類や布団をしまえるタイプなら、クローゼットに余裕を持たせられるため部屋全体がスッキリします。

収納付きベッドやソファベッドの活用

限られた部屋で快適な生活を送るには、家具の存在感を最小限に抑えながら収納力を確保することが求められます。

多機能家具を導入すると、部屋の中に家具が増えることなくスペースを有効活用できるのがメリットです。

ただしサイズが合っていないと動線を妨げる可能性もあるため、購入前に必ず部屋の寸法を測り、組み立てやすさも確認しておくことをおすすめします。

下表では、代表的な収納家具の種類と、それぞれのメリット・デメリットをまとめています。部屋の間取りや自分のライフスタイルに合わせて検討してみてください。

| 家具の種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| ローボード・チェスト | 視界を遮らず圧迫感が少ない。上面が棚代わりになり、観葉植物などを置いても映える。 | 背の高い家具より収納力は落ちる。部屋のレイアウトによっては収納が物足りなく感じる場合もある。 |

| オープンラック | お気に入りの雑貨や小物をディスプレイできる。中身が見えるので探しやすい。 | ホコリが溜まりやすく、見せたくない物まで目に入りやすい。見栄えを保つには整理整頓の手間が増える。 |

| 扉付きキャビネット | 生活感を隠してすっきりとした印象にできる。中身が汚れても目立たない。 | 扉の開閉スペースが必要。扉を閉めてしまうと中の様子が分かりにくく、在庫管理や取り出しが手間になる。 |

| 収納付きベッド・ソファ | ベッド下やソファ下を大容量収納スペースにできる。家具の数自体を減らせる。 | 大型になる場合が多く、搬入経路や部屋の寸法を厳密に測る必要がある。引き出しの位置やサイズに要注意。 |

| スリムラック・カラーボックス | 奥行きが浅めで、狭いスペースにも設置しやすい。費用が比較的安い。 | 強度が低いものも多く、重い物を入れすぎると耐久性に不安がある。安価な製品はデザインのバリエーションが限られる。 |

いずれの場合も部屋の寸法、生活動線、使用目的をクリアにしてから選ぶことが失敗を防ぐ秘訣です。

各家具の特性をうまく組み合わせれば、快適さと収納力、インテリア性の三拍子をそろえた一人暮らしライフが実現できるでしょう。

一人暮らしの収納を美しく解決!フィッツプラスのご紹介

狭い部屋でも圧迫感なく収納力をアップできる「フィッツプラス」は、一人暮らしの救世主です。

ナチュラルな木製天板と清潔感あるホワイトボディの組み合わせがどんなお部屋にも馴染み、特許取得済みの引出しロック機能とスムーズなサイドローラーで使い勝手も抜群。

幅35cm〜75cmまでの豊富なサイズ展開で、あなたの部屋にぴったりのサイズが見つかります。ホコリが入りにくい壁構造や掃除しやすい高さ5cmの専用脚など、細部までこだわった機能性も魅力です。

しまうもの別・おすすめ収納アイデア

一人暮らしの部屋はどうしても限られたスペースしかないため、物の種類ごとに最適な収納方法を工夫するのが大切です。ここでは散らかりがちな代表アイテム別に、効果的なしまい方を紹介します。

衣類収納

「クローゼットと引き出し、それぞれの役割を明確に分けることで、衣類管理が格段にスムーズになる」服はシーズンごとに入れ替えが発生し、数や種類も多岐にわたるため、収納計画をしっかり立てる必要があります。とくにクローゼットが狭い場合は、使い方次第で大きな差が出るでしょう。

クローゼットと引き出しの使い分け

クローゼットにはワンピースやコート、シャツ類など「シワが気になる服」を中心にハンガーで吊るし、畳んでしまえるTシャツや下着はチェストや衣装ケースに入れましょう。ハンガーをそろえると見栄えが良くなり、引き出しでは衣類を立てて収納すると上からでも中身を把握しやすくなります。

シーズンオフの服は圧縮袋にまとめ、ベッド下やクローゼットの上段にしまうと、着ない時期の衣類が邪魔になりません。定期的に「今の季節に着ない服を見直す」「引き出しの中が乱雑になっていないかチェックする」など、メンテナンスの時間を設けると散らかりにくいです。

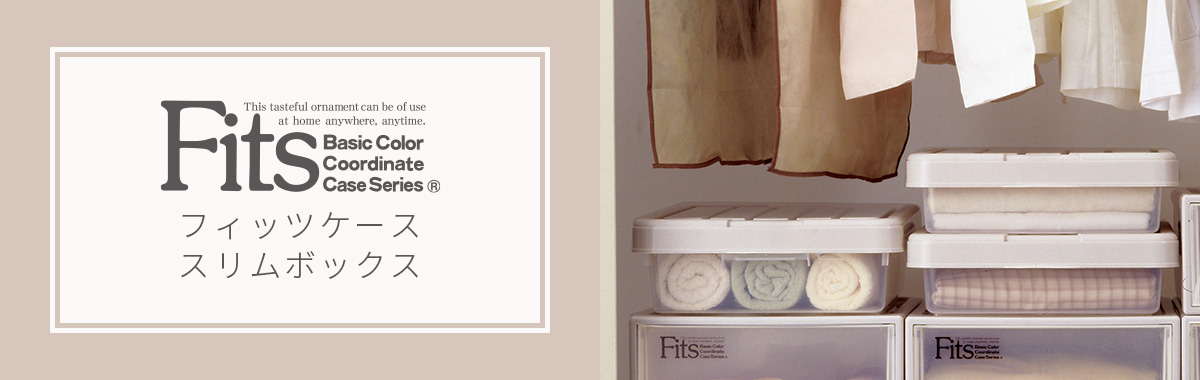

衣類整理に最適:フィッツケース

クローゼットが狭い一人暮らしでは、衣類の効率的な収納が重要です。フィッツケースは、豊富なサイズバリエーションで衣類の量や種類に合わせて選べます。透明な本体で中身が一目でわかり、積み重ねも可能なので限られたスペースを有効活用できます。

頑丈な前枠で重ねても変形しにくく、上下の凹凸でずれにくいのも特徴です。インテリアに合わせやすいデザインも魅力。衣替えの際も便利な、一人暮らしの強い味方となる収納ケースです。

バッグ収納

「壁面や扉裏にフックを設置し、バッグを吊るすだけで収納力が大きく向上し、型崩れも防ぎやすい」

バッグは形状が多種多様で、自立しないものも多いので置き方に困りがちです。

床や椅子の上など適当な場所に放置すると、部屋が散らかった印象になりやすいため、まとめて吊るせる仕組みを作るのがおすすめです。

壁面フック・扉裏・ボックス立て

壁にフックを付けるのが難しい賃貸物件なら、粘着フックや突っ張り棒を活用する方法があります。ドアやクローゼットの扉裏にフックをつければ、普段あまり利用しないスペースをバッグ置き場に変えられます。

仕切り付きの布製ボックスやブックエンドを用いて“立てる収納”を取り入れると、リュックや形の崩れやすいトートバッグもコンパクトに収めることが可能です。

お気に入りのバッグをディスプレイしたい場合は、オープンラックの上段に配置し、普段使いのバッグは出し入れのしやすい位置にまとめておくとメリハリが生まれます。

靴収納

「履いていない靴はクリアボックスへ移動させ、玄関の下駄箱には“今履く靴”だけを置くことで劇的に整頓しやすくなる」

靴は外出時の第一印象を決める重要なアイテムですが、数が増えるほど玄関に収まりきらなくなるのが悩みの種です。シューズボックスが小さい賃貸に住んでいる方ほど、履かない靴をどう管理するかがカギになります。

シューズボックスの拡張とシーズンオフ管理

下駄箱の棚板を追加して段数を増やせるタイプであれば、有効活用して収納力をアップさせましょう。

ハイカットのスニーカーやブーツなど高さがある靴は下段に、スリッパやサンダルは扉裏のフックに掛けるなど、アイテムの形状に合わせた収納レイアウトがおすすめです。

シーズンオフの靴はクリアボックスに入れて中身がわかるようラベリングをしておき、クローゼットの上段やベッド下へ保管すると玄関周りがスッキリします。

見せる収納として靴ラックを設けるなら、ホコリがたまりやすい点を考慮して定期的に掃除できる場所に配置すると快適に維持できるでしょう。

キッチン収納

「突っ張り棒やフックを駆使して“吊るす収納”を増やすと、作業スペースを広く確保できて料理がしやすくなる」

キッチンは調理器具、食器、食材、調味料など多岐にわたるアイテムが集まるため、一人暮らしでも油断するとあっという間にゴチャつきがちです。

すべてをシンク下やキッチンボードの中に詰め込むよりも、上手にデッドスペースを見つけて整理するのがコツとなります。

調理器具・調味料・食器の整理

シンク下のスペースには仕切り板やファイルボックスを入れ、フライパンや鍋を立てて収納すると取り出しやすくなります。

コンロ周りや冷蔵庫側面にマグネットフックを取り付ければ、お玉やトング、よく使うスパイスなどを吊るしておけるため、作業効率もアップします。

食器類は重ねすぎると取り出しにくいので、ラックやスタンドを使って横に並べておくと探しやすいです。余裕があれば冷蔵庫上に電子レンジ台を置き、下段を食品ストックスペースにするなど、空きスペースをなるべく活用しましょう。

サニタリー収納

「タオルや洗剤、コスメをひとまとめにし、扉付きキャビネットやカゴで隠すことで、狭い洗面所でも清潔感をキープしやすい」

洗面所やバスルームはスペースが限られ、さらにタオル、洗剤、シャンプー、化粧品、掃除グッズなどさまざまなアイテムが入り乱れるエリアです。

まめに片付けないと生活感が丸出しになる場所でもあるため、スッキリした印象を保つための工夫が必須となります。

洗面台下・洗濯機周り・バスルームの有効活用

洗面台下の収納には、用途別に仕切りを作り、タオル類や洗剤、ヘアケア用品などを分類しておきます。

突っ張り棒をセットして、そこにS字フックで小物を吊るすのも便利です。洗濯機横にはスリムラックを挟むと、洗剤や柔軟剤をすっきりまとめられます。

バスルームも壁面ラックや突っ張り棒を取り付けることで、シャンプーやボディソープのボトル類を棚に置かず、吊るす方法で水はけや掃除のしやすさを確保できるでしょう。

見せる収納 vs 隠す収納の使い分け

収納を考えるときは、ただ「しまう」だけではなく、見せたい物をオシャレに飾るか、あるいは生活感を徹底的に隠してスッキリさせるかの選択が生じます。

ここでは“見せる収納”と“隠す収納”それぞれの特徴を挙げながら、使い分けのコツを解説します。

見せる収納のメリット・デメリット

「お気に入りの雑貨やコレクションを飾る“見せる収納”は、部屋を個性的でおしゃれに演出する大きな魅力を持つ」壁面シェルフやオープンラックに物を並べると、自分の趣味が部屋のインテリアとして表現される反面、こまめに整理や掃除をしないと雑然とした印象を与えやすくなる点は注意が必要です。

インテリアとしての魅力と維持コスト

小物を彩りよく並べたり、好きなブランドのバッグやフィギュアをディスプレイしたりする楽しみがある一方、ホコリが溜まるのも早いためメンテナンスの手間はかかります。

見せる収納は、部屋を自分らしく彩る大きなチャンスですが、短時間でも定期的に手入れする習慣がないと、すぐに散らかった印象になってしまうでしょう。

<見せる収納と隠す収納のメリット・デメリット比較表>

| 収納方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 見せる収納 | ディスプレイとしてインテリアを楽しめる・物の場所がひと目でわかりやすい | ホコリが溜まりやすく維持管理が大変・雑然として見えやすく、整理整頓が必須 |

| 隠す収納 | 生活感を大幅に減らし、部屋がスッキリ見える・ホコリ対策がしやすい | 中身を確認しづらく、取り出しが面倒・こまめに在庫管理しないとどこに何があるか把握しにくい |

“魅せる”収納を実現:フィッツプラス デコ

見せる収納と隠す収納のバランスを取りたいなら「フィッツプラス デコ」がおすすめです。前面パネルに穴が開いており、市販のフックを掛けたりゴムを通したりして、自分だけのオリジナル引出しを楽しめます。

お気に入りの小物やアクセサリーをディスプレイしながら収納できるので、インテリアとしての魅力と実用性を両立。

特許取得済みの引出しロック機能やスムーズなサイドローラーも搭載し、ホワイトとブラックの2色展開で、どんなお部屋にも調和します。天板には軽くて丈夫なハニカム構造の木製天板を採用した高品質な収納家具です。

隠す収納のメリット・デメリット

「扉やカゴなどで生活感のあるアイテムを隠してしまえば、一人暮らしの部屋でもスタイリッシュな雰囲気を維持しやすい」見た目の整然さを優先するなら、クローゼットやキャビネット、引き出し付きの収納家具を使うことで、目につくところに物が散らばらないようにできます。ただし「どこに何をしまったのか」がわかりづらくなるリスクもあるため、ラベリングや仕切りによる工夫が不可欠です。

スッキリ感と出し入れの煩わしさ

扉付きや引き出し付きの家具は、来客時にも部屋をきれいに見せられますし、雑多な物をまとめて隠せるため掃除も簡単です。しかし、頻繁に使うアイテムまで隠す収納にしてしまうと、そのたびに開閉が必要で面倒に感じるケースもあります。必要に応じて“どこに何をしまうか”を明確にし、ラベリングなどで管理しやすくしておくと無駄なストレスを防げるでしょう。

使い分けのポイント

「使用頻度やインテリア性の高さを基準に、“見せるか隠すか”を分けるのが、快適さとデザイン性を両立させるカギ」

普段よく使う物、見られても困らないおしゃれなアイテムは見せる収納に回し、生活感丸出しの消耗品やあまり使わない物は隠す収納でまとめるのが鉄則です。

デザイン性を活かしたい雑貨や小物を見せる場合は、ラックや壁面シェルフの上段・中央付近など視線が集まりやすいポイントに配置しましょう。一方、洗剤や掃除用具などは扉付きの収納にしまい、必要な時だけ取り出す形にすると部屋がスッキリ見えます。

アイテム別の振り分け戦略

見た目重視のアイテム、つまり雑貨やインテリア小物、飾っておきたいバッグやシューズは見せる収納に置き、管理が必要な書類やコード類、日用品のストックなどは箱やカゴで隠すのがおすすめです。

部屋全体を俯瞰して、「見せる」「隠す」両者のバランスをとると、狭くても雑然とせず、お気に入りのアイテムを存分に引き立てることができるでしょう。

デッドスペースを活用するテクニック

DIYで棚を作る際は、事前にいくつかの注意点を把握しておくことが大切です。

あらかじめ理解しておけば、作業中のトラブルを防ぎ、完成度の高い収納棚を作れます。

ここでは、特に重要なポイントを詳しく解説します。

ベッド下・ソファ下の収納

DIYで作った棚は、自分の手で仕上げるため、既製品のような品質保証がありません。

そのため、耐久性や安全性については慎重に確認する必要があります。

特に、木材や金具の選び方が重要です。

安価なものを選ぶと強度不足で壊れやすくなる可能性があります。

また、設置後に不安定な状態では事故につながる恐れがあるため、しっかり固定しましょう。

さらに、使用する工具や技術によって仕上がりに差が出ることも念頭に置くべきです。

DIY初心者の場合は、簡単な構造から始めて経験を積むのがおすすめです。

品質保証がない分、自分自身で安全性を確保する意識が求められます。

壁面・天井・ドア裏の活用

「突っ張り棒や粘着フックを使えば、賃貸でも壁を傷つけずに吊るす収納を増やし、縦方向の空間を最大限活用できる」です。

床だけでなく、垂直方向に注目するとさらに収納力が拡張します。賃貸物件では壁に穴を開けられないことが多いですが、粘着式のフックや突っ張り棒、天井から突っ張るタイプのラックなどを駆使すれば、壁面やドア裏まで収納エリアに変えられます。

突っ張り棒や粘着フックで吊るす収納

帽子やバッグ、掃除道具などは吊るしておくと床を占領せずにすみ、掃除の手間も減ります。ドア裏にシューズラックや小物入れを取り付ければ、玄関周りの収納を増やすことも可能です。

天井との突っ張りラックを使えば、部屋の空いている壁面を書籍やインテリアの置き場として活用できるでしょう。耐荷重を事前に確認したうえで、適切なものを選ぶのが長期使用のコツです。

キッチンや洗面所周りの「スキマ収納」

「幅わずか15~20cm程度の隙間にも入るスリムラックを置けば、デッドスペースが一気に大容量の収納場所に変身する」キッチンや洗面所は狭いぶん、少しの隙間でもラックを置けば調味料や洗剤、タオルなどのストックをまとめて管理しやすくなります。カウンター下や洗面台下など、普段あまり注目しないスペースを見直してみてください。

スリムラックや突っ張り棚の導入

キッチンと冷蔵庫の間に隙間がある場合、専用のスリムラックやワゴンを置くと、調味料や飲料のストックが縦に収納でき、取り出しやすさも向上します。

洗面所では洗濯機横や壁との間にスリムラックをセットすると、洗剤や柔軟剤、掃除グッズなどをまとめて置けるため見た目もスッキリです。

さらに突っ張り棚をシンク下や洗面台下に使えば、高さを二段に分けることでデッドスペースの有効活用が可能となります。

隙間収納の救世主:フィッツケース スリムボックス

デッドスペースを有効活用するなら「フィッツケース スリムボックス」がぴったりです。

押入れ、クローゼット、ベッド下などのすき間に最適な薄型設計で、フタの向きを変えるだけで高さを12cmと14cmの2パターンに調整可能。スリムボックス53と74の2サイズ展開で、他のフィッツケースとも積み重ねられるので収納の幅が広がります。

上下の凹凸設計でずれにくく安定感も抜群。カプチーノカラーはどんなお部屋にも馴染むナチュラルな色合いで、30年のロングセラーだから買い足しも安心です。

続けやすい片付けの習慣づくり

部屋を整理しても、気づけばまた散らかっている……という方は多いかもしれません。一度きれいに整えただけで満足してしまうと、日常の忙しさの中で再び部屋が散らかる悪循環に陥りがちです。

そこで大切なのが、「習慣化」を前提とした片付け方法やちょっとした仕組みづくりになります。ここでは続けやすい片付け習慣を身につけるための具体的なステップを解説します。

片付けが苦手な人におすすめの「5分ルール」

「1日5分だけ片付ける時間を決めておくと、ハードルが低く継続しやすいうえ、結果的に部屋全体が常にほどよく整う」片付けが苦手な方ほど、一度にまとめてやろうとして負担が大きくなり、結局先延ばしにしてしまうケースが多いものです。しかし「毎日5分だけ」というルールなら、心理的な負荷が小さいため着手しやすく、自然に習慣化しやすくなります。

短時間でも毎日続ける秘訣

購入前に部屋の寸法を測り、カタログやネット上で公表されている家具のサイズを照合しておくことが必須です。

特に開き戸付きの家具は、ドアの開閉スペースや取手の出っ張りなどにも注意が必要となります。

可能なら紙やテープで床に家具の大きさをシミュレーションしてみると、空間の余裕がどれほど残るかをイメージしやすいでしょう。搬入経路も意外と見落としがちなので、エレベーターや玄関口の幅を確認しておくと、配送当日にトラブルが起きにくくなります。

週1回の見直しデーを設定する

「週に一度の整理日を決めると、クローゼットや引き出しの乱れを早い段階でリセットしやすい」5分のミニ片付けを毎日続けていても、徐々に不要なものが溜まってくることは避けられません。そこで、週に1回、土曜日の朝や日曜日の夜などに定期的にまとめて見直す時間を作ると、部屋全体の秩序を保ちやすくなります。

定期的な整理整頓でリバウンド防止

この見直しデーには、クローゼット内の衣類がシーズンに合っているか、キッチン回りで賞味期限切れの食材や調味料がないか、洗面所に不要な化粧品が残っていないかなど、カテゴリごとに簡単なチェックをするだけでも効果的です。

最初から一気に数をそろえるのではなく、試しに1~2個使ってみて用途に合えば追加購入する流れがベストです。さらに、数が増えすぎた収納グッズや雑貨を処分したりリサイクルに回したりすると、余計なものが積み重なってスペースを占拠する事態を防げます。毎週少しずつでも修正できれば、大掛かりな大掃除に追われるストレスも減るでしょう。

整理整頓をラクにするグッズの紹介

「仕切り板・ラベリングシール・折りたたみケースなど、小さなサポートグッズを導入するだけで収納の快適度が一気に高まる」便利グッズを積極的に活用すると、片付けや物の管理が格段に楽になります。必要なものがすぐ見つかり、何をどこにしまえばいいか迷いにくい状態を作り出せるからです。特に一人暮らしの限られたスペースでは、ちょっとした工夫が大きな差を生むことがあります。

仕切り板・ラベリングシール・折りたたみケースなど

仕切り板は引き出しの中で衣類や小物を区切るのに役立ち、立てて収納する際の整然とした見た目に貢献します。ラベリングシールは透明ボックスや引き出しの表面に貼るだけで中身がひと目でわかるようになり、探し物の時間を大幅に短縮可能です。

折りたたみケースは使わないときにコンパクトに片付けられるため、シーズンオフの衣類や大型家電の一時保管にも便利。以下の表に、代表的なグッズとその特徴をまとめました。

| グッズ名 | 特徴・メリット | 活用シーン |

|---|---|---|

| 仕切り板 | 引き出し内を区切り、衣類や小物を立てて収納しやすい。散らばりを防ぎ、見た目も整然。 | 下着や靴下、Tシャツなどをサイズ別・用途別に分けて整理。 |

| ラベリングシール | 中身を一目で判別できる。探し物が減るうえ、在庫管理もしやすい。 | 透明ケースや書類ボックスなど、中身が見えづらい収納に。 |

| 折りたたみケース | 使わない時は折りたたんで省スペースに保管可能。布団や衣類の保管に便利。 | シーズンオフの衣類や布団をまとめて入れると出し入れが楽。 |

| 突っ張り棒・粘着フック | 賃貸でも壁を傷つけずに吊るす収納を増やせる。縦方向のスペースを有効活用可能。 | キッチンの調理器具、洗面所のタオルや掃除道具などを吊るす。 |

こうしたグッズは100円ショップやホームセンター、インターネット通販などで手軽に入手できるものが多いので、コスパも良く、すぐに実践可能です。一つ導入するたびに「片付けやすさ」が増す感覚を味わえるため、片付けが苦手な人でもモチベーションが維持しやすくなります。

整理整頓をサポート:フィッツファブリックシリーズ

片付けの習慣を続けるなら、見た目も機能も優れた「フィッツファブリックシリーズ」がおすすめです。

シンプルなグレーで統一されたデザインはどんな部屋にも馴染み、フィッツケースにぴったりのフリーボックスからふとんケースまで幅広いラインナップが揃っています。

特に「せいとんボックス」は引き出しの中の小物整理に最適で、サイズ展開も豊富。布製なので見た目も柔らかく、毎日の片付け習慣を続けやすくなります。

ハンギングラックやインナーボックスを組み合わせれば、クローゼットや収納棚の整理もスムーズに。

一人暮らしの収納で「失敗しがちなポイント」と回避策

収納にまつわる失敗は、どんなに注意していても陥りがちなものです。特に初心者や衝動的に物を買いそろえてしまう人は、部屋の快適さを損ねてしまうケースがあります。ここでは、3つの失敗しがちなポイントと、その具体的な回避策を解説します。

家具を衝動買いしてしまう

「サイズや動線を考えずに買った家具は、片付けを助けるどころか動きにくい部屋を作り出す原因になりがち」家具は一度設置すると移動が手間になるうえ、合わないサイズを買ってしまうと動線を塞いでしまったり、隣り合う家具と干渉するなど日常生活に支障が出ることもあります。デザインが気に入って即決してしまうと、部屋の寸法に合わず、快適に使えないケースが意外なほど多いです。

短時間でも毎日続ける秘訣

たとえば朝の身支度前や帰宅後のちょっとした隙間時間を使い、散らばった小物や書類を所定の位置に戻すだけで、日々のリセットが可能になります。

5分ルールのコツは、「やる気があれば5分以上続けてもOK、でもやりたくない日は5分で終わっても問題なし」と自分に許可を与えることです。

そうすれば、思い立ったときに集中して取り組むこともできますし、忙しくて余裕がない日は最小限の負担で済ませられます。

同じような収納グッズを大量に買ってしまう

「収納グッズを増やしても、使いこなせずにかえって管理が複雑化する“本末転倒”なパターンがよくある」ボックスやカゴ、ケース類を買い足せば部屋が整理されると思いがちですが、実際にはグッズ同士のサイズや用途がちぐはぐだと、どこに何を入れたかわかりにくくなることも多いです。必要以上に買い込むと、グッズ自体が増えて部屋のスペースを圧迫する結果にもなりかねません。

増えすぎたグッズで逆に散らかる問題

収納グッズを購入する前に、まず「何をどれだけ収納するか」を明確にしましょう。衣類用、書類用、小物用など目的をはっきりさせ、サイズや材質を統一するほうが見た目にもスッキリします。

最初から一気に数をそろえるのではなく、試しに1~2個使ってみて用途に合えば追加購入する流れがベストです。ラベリングを取り入れることで、グッズの中身を一目で把握できるようにし、不要になったらすぐに処分や別用途に回せる柔軟性を持たせておくと管理しやすいでしょう。

見た目を優先しすぎて使いづらい

「SNS映えやオシャレさだけを追求すると、実用性を欠いた収納スペースになり、日々の出し入れが面倒になって続かない」きれいに撮影されたインテリア写真を参考にすると、一時的にはカッコよく仕上がりますが、実際の生活で頻繁に使う物まで奥に隠してしまうと、取り出しのたびに手間が増えてストレスがかかります。

また、本来よく使う道具や日用品を飾り重視の配置にしてしまうと、片付けが面倒になって散らかりを加速させる要因にもなりかねません。

SNS映えと実用性のバランス

“見せる収納”と“隠す収納”を両立させるのが理想ですが、使用頻度の高い物を奥にしまいすぎないよう注意が必要です。

取り出しやすさと美観の両面で妥協点を探し、例えばよく使う道具は腰から胸の高さ程度に配置し、おしゃれなディスプレイを上段や目線の高さに集約するなど、合理性とデザインのバランスを工夫してみてください。思わず写真を撮りたくなるような整頓されたスペースを維持するには、見た目だけでなく使い勝手を犠牲にしない設計が欠かせません。

まとめ

「狭いから無理」とあきらめず、今日できる小さな一歩から始めれば、部屋は必ず変わります。物を減らす・動線を意識したレイアウトを取り入れる・デッドスペースを見直すなど、どの方法もすぐに実践できるものばかりです。

失敗しても、そのたび学びを得て微調整すればOK。住まいが整うと、心まで軽くなり、毎日の生活がもっと充実するはずです。